DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Tanggal 28 November menjadi momen spesial bagi para penggemar dongeng sebab hari tersebut diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional. Namun, perlu dicatat bahwa selain Hari Dongeng Nasional, ada pula Hari Dongeng Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Maret. Apa perbedaan keduanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita menggali sejarah dan makna di balik Hari Dongeng Nasional dan Hari Dongeng Sedunia.

Hari Dongeng Sedunia berasal dari inisiatif peringatan Hari Mendongeng Nasional di Swedia pada tahun 1991. Awalnya, hari tersebut disebut "Alla berättares dag" yang artinya Hari Semua Pendongeng. Perayaan ini kemudian berkembang menjadi Hari Dongeng Sedunia atau World Storytelling Day yang diperingati setiap tanggal 20 Maret.

Pada tahun 1997, Australia mengoordinasikan perayaan cerita atau dongeng selama lima minggu, yang dikenal sebagai Hari Narator Lisan Internasional (International Day of Oral Narrators). Perayaan ini merambah ke Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya pada tahun yang sama.

Pada tahun 2002, Skandinavia membentuk jaringan web penceritaan mereka sendiri yang disebut Ratatosk, membantu perayaan Hari Mendongeng menyebar ke negara-negara lain seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Estonia. Bahkan, peristiwa ini terus menyebar ke Kanada dan beberapa benua lainnya, kecuali Antartika.

Tanggal 28 November memiliki makna yang lebih dalam bagi Indonesia sebagai Hari Dongeng Nasional. Pada tanggal tersebut, Indonesia memperingati kelahiran seorang legenda dongeng Indonesia, Drs Suyadi, yang dikenal dengan sebutan Pak Raden.

Beliau adalah sosok yang mencintai dunia anak-anak, cerita, dan lagu, dan telah menginspirasi banyak orang melalui karyanya yang menjadi teman masa kecil bagi beberapa generasi. Para penggiat dongeng yang tergabung dalam Forum Dongeng Nasional menyatakan 28 November sebagai Hari Dongeng Nasional pada tahun 2015.

Keputusan ini diambil sebagai penghormatan kepada Pak Raden yang terus berkontribusi dalam menghadirkan dongeng di tengah masyarakat. Deklarasi ini disambut oleh puluhan pendongeng, komunitas dongeng, dan komunitas literasi di berbagai kota di Indonesia, yang secara sukarela mendukung inisiatif ini.

Deklarasi Hari Dongeng Nasional bukanlah semata-mata perayaan untuk mengenang Pak Raden, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan perhatian lebih terhadap budaya dongeng yang merupakan warisan berharga dari nenek moyang Indonesia.

Budaya bertutur, yang telah mengakar sejak dulu, menjadi salah satu kebudayaan tertua yang mengakar di Indonesia. Cerita rakyat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menjadi harta karun yang patut diapresiasi dan dilestarikan.

Lebih dari sekadar hiburan, kegiatan mendongeng memiliki pengaruh positif bagi perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. Melalui dongeng, anak-anak dapat belajar tanpa merasa digurui, dan kemampuan bahasa dan literasi mereka dapat berkembang dengan baik.

Oleh karena itu, para penggiat dongeng meyakini bahwa saatnya dongeng mendapatkan perhatian lebih besar dari seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya Hari Dongeng Nasional, diharapkan masyarakat Indonesia semakin menyadari nilai-nilai positif yang dapat diambil dari dongeng. Budaya bertutur yang telah diperkenalkan oleh para orang tua menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus untuk dilestarikan.

Dongeng bukan hanya membangun kedekatan dan komunikasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi muda.

Pada akhirnya, mari kita semua bersatu dalam semangat dongeng, tidak hanya pada Hari Dongeng Nasional, tetapi setiap hari. Meresapi dan memahami pesan moral dari cerita-cerita lama, kita dapat membangun Indonesia yang semakin kuat, bersatu, dan penuh cinta terhadap tanah air.

Mari kita bangkitkan semangat dongeng melalui perayaan Hari Dongeng Nasional sebagai penghormatan kepada Pak Raden dan sebagai langkah awal untuk mewariskan kekayaan budaya ini kepada generasi mendatang.

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi Izzulhaq

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Isu seputar mental health menjadi perbincangan yang semakin meluas saat ini. Banyak orang yang mulai terbuka mengenai permasalahan kesehatan mental yang mereka alami. Seperti halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga memerlukan perhatian serius, bahkan pengecekan ke dokter, khususnya psikiater yang memiliki keahlian dalam bidang ini.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesehatan mental. Salah satu cara yang efektif adalah melalui literatur, khususnya buku-buku yang membahas mental health.

Artikel ini akan memberikan rekomendasi buku mental health yang dapat menjadi panduan bagi Anda yang ingin lebih memahami dan menjaga kesehatan mental.

Buku-buku tentang mental health dapat dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dan sah mengenai kesehatan mental. Saat ini, pembahasan mengenai mental health telah merambah ke berbagai media, baik secara offline maupun online, termasuk media sosial.

Namun, di tengah banyaknya informasi yang tersebar, terdapat kekhawatiran mengenai kehandalan informasi tersebut. Buku menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan karena banyak di antaranya ditulis oleh ahli di bidang kesehatan mental.

Mayoritas buku tentang mental health bersifat self-help, memberikan bantuan kepada pembacanya dalam mengatasi masalah kesehatan mental yang mereka hadapi.

Berikut adalah beberapa rekomendasi buku mental health yang dapat menjadi panduan berharga dalam membaca dan menilai kesehatan mental Anda.

Buku ini menyajikan penilaian, pertanyaan, nasihat, saran, dan evaluasi diri. Tujuannya adalah agar pembacanya dapat lebih mencintai dan menerima diri sendiri. Dengan format tanya jawab antara psikiater dan pasien yang sedang mengalami depresi, buku ini memberikan pengalaman langsung tentang rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menghadapi depresi.

Buku ini memperkenalkan filsafat Stoik, sebuah filsafat kuno Yunani-Romawi yang berkembang dari tahun 300 hingga 200 Masehi. Penyampaian bahasanya yang mudah dipahami memungkinkan pembaca untuk mempelajari dan memahami filsafat Stoa dengan lebih mudah.

Ditulis oleh seorang Biksu Buddha asal Korea Selatan, buku ini telah terjual 3 juta eksemplar dan menjadi best seller selama 41 minggu di tempat asalnya. Berdasarkan pengalaman spiritual dan pengetahuan agama Biksu Buddha selama 20 tahun, buku ini menyajikan wawasan berharga mengenai kesehatan mental.

Buku ini menceritakan perjalanan seorang psikolog yang menghadapi patah hati, mengalami krisis profesional dan personal. Dalam menjalani kasus-kasus kliennya, termasuk seorang produser Hollywood dan anak muda yang mengalami penyakit kritis, penulis menghadapi tantangan yang menginspirasi dan mengharukan.

Buku ini menyajikan pandangan yang menarik mengenai hidup tanpa kesalahan. Dengan prinsip mindfulness, pembaca diajak untuk berhenti mencari, karena sebenarnya kebahagiaan dapat ditemukan tanpa alasan khusus.

Dalam hal menjaga kesehatan mental, informasi yang akurat dan mendalam sangat diperlukan. Buku-buku mental health yang direkomendasikan di atas dapat menjadi panduan yang berharga dalam memahami dan merawat kesehatan mental.

Semakin banyak sumber informasi yang dapat dipercaya, semakin besar peluang kita untuk mencapai kesehatan mental yang optimal. Jangan ragu untuk menjadikan buku-buku ini sebagai teman setia dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik.

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Harmoni antara puisi dan musik sering kali menghasilkan karya yang luar biasa, memadukan keindahan kata-kata dengan melodi yang mendalam. Artikel ini akan membahas enam lagu yang diadaptasi dari puisi sastrawan Indonesia.

Dari makna yang dalam hingga melodi yang memikat, mari kita telaah betapa puisi-puisi indah ini diberi kehidupan dalam bentuk musik yang menggetarkan jiwa.

Chairil Anwar, sosok sastrawan legendaris Indonesia, menghidupkan puisinya yang penuh semangat melalui "Aku". Banda Neira memilih meramu puisi "Aku" dalam lagu mereka yang berjudul "Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti". Melalui harmoni melodi dan lirik, lagu ini membawa kita merenung pada keberanian dan kehilangan, menghidupkan kembali pesan puitis Chairil Anwar dalam bentuk musik yang menghanyutkan.

Masih Banda Neira, Lagu Rindu mereka diilhami dari puisi Rindu karya Subagio Sastrowardojo. Sebagai seorang penyair, Subagio dikenal melalui karya-karyanya yang penuh ekspresi. Meskipun Banda Neira tidak lagi melanjutkan perjalanan mereka, lagu ini tetap menyala dalam ingatan kita, menggambarkan keindahan lirik dan melodi yang diciptakan. Subagio Sastrowardojo, dengan karya-karya seperti Simphoni dan Buku Harian, membuktikan warisannya sebagai salah satu sastrawan yang memperkaya khazanah sastra Indonesia.

Grup musisi legendaris, Bimbo dengan lagunya yang populer berjudul "Tuhan", ternyata diambil dari puisi Taufik Ismail, seorang sastrawan ternama Indonesia. Melalui lirik dan musik yang sederhana, lagu ini menyentuh hati setiap pendengar, membawa kita pada keindahan kata-kata Taufik Ismail yang terpatri dalam harmoni musik dari band asal Bandung ini.

Melalui puisi "Aku Ingin" karya Sapardi Djoko Purnomo lahirlah lagu yang dinyanyikan oleh AriReda. Duo ini telah mengangkat banyak puisi ke dalam dunia musik sejak puluhan tahun lalu. Album "Menyanyikan Puisi" yang dirilis pada tahun 2015 menjadi bukti keharmonisan suara merdu Reda dan petikan gitar Ari dalam menyajikan sajak-sajak puitis.

Dalam lagu "Ucapkan Kata-katamu," musisi Dialog Dinihari berhasil menghidupkan kembali karya sastra Widji Thukul. Lagu ini dirilis pada bulan kelahiran Widji Thukul, Agustus 2015, sebagai persembahan untuk menghormati sastrawan yang telah berjuang melalui kata-katanya. Melodi yang penuh emosi menggambarkan kekuatan dan pesan dari puisi tersebut, menciptakan karya musik yang sarat makna.

Kolaborasi antara puisi dan musik memberikan kita warisan seni yang memukau dan mendalam. Keenam lagu ini membuktikan bahwa kata-kata puitis sastrawan Indonesia memiliki daya hidup yang luar biasa ketika diinterpretasikan melalui melodi yang tepat. Mari terus mengapresiasi dan mendukung karya-karya yang memperkaya kekayaan budaya dan seni di Indonesia.

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Ketika garis antara sastra dan perfilman merapat, keajaiban sering kali muncul. Artikel ini akan membawa kita menjelajahi jejak adaptasi film dari tujuh novel best seller yang telah memikat hati pembaca dan penonton.

Dari romansa tragis hingga petualangan misterius, setiap film membawa cerita kehidupan baru dan memperkaya pengalaman penonton. Mari kita nikmati bagaimana kata-kata yang indah diterjemahkan ke dalam gambar-gambar yang memukau di layar lebar.

Film ini berdasarkan novel karya Eka Kurniawan, mengisahkan kisah Ajo Kawir yang berjuang melawan masa lalunya. Dengan sentuhan magis dan realitas sosial, film ini telah berhasil memikat hati penonton di berbagai festival film internasional.

Ajo, bersama sahabatnya Si Tokek, mengalami lika-liku kehidupan di kampung, dari pertarungan hingga keterlibatan dalam berbagai masalah. Ketika Ajo jatuh cinta dengan Iteung, perempuan yang menerima dirinya tanpa memandang masalah dan cemooh, mereka memutuskan untuk menikah. Namun, kebahagiaan mereka terguncang oleh ujian ketika Ajo harus menghadapi cobaan menjadi ayah tanpa mengetahui identitas sebenarnya.

Adaptasi indah dari novel Buya Hamka, film ini mengeksplorasi rasa cinta antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh adat dan budaya. Kisah cinta yang penuh emosi ini telah berhasil menguras air mata penontonnya. Zainuddin, tokoh utama, jatuh cinta pada Hayati, namun cinta mereka terhalang oleh norma-norma sosial. Film ini memperlihatkan perjuangan mereka dalam mencari kebahagiaan dan melawan rintangan yang memisahkan mereka.

Dibuat berdasarkan novel fenomenal Pramoedya Ananta Toer, film ini mengangkat kisah cinta kolonial Indonesia. Minke, pria pribumi, dan Annelies, putri Belanda, memperjuangkan cinta mereka di tengah gejolak sejarah.

Film ini membawa penonton melihat perjuangan Minke, yang berani jatuh cinta dengan seorang wanita asing di tengah ketidakadilan sosial dan politik pada masa itu. Kisah cinta mereka memperlihatkan betapa sulitnya menggenggam kebahagiaan di tengah perbedaan dan ketidakadilan.

Mengambil tema masakan Indonesia dan persahabatan, film ini diadaptasi dari novel Laksmi Pamuntjak. Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra memerankan karakter-karakter ini, membawa cerita tentang persahabatan dan cinta di tengah kenikmatan kuliner.

Aruna, seorang ahli makanan, bersama teman-temannya, menghadapi perjalanan kuliner di berbagai tempat di Indonesia. Saat mereka mengejar pencarian untuk menyelidiki wabah flu burung, Aruna juga harus menjalani perjalanan emosional dalam menyikapi perasaannya terhadap sahabat karibnya, Bono.

Film ini diadaptasi dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Merangkai kisah cinta tragis di Indonesia pada tahun 1960-an, film ini berhasil memukau penonton dengan keindahan visual dan narasi yang mendalam.

Kisah cinta antara seorang pemuda desa dengan seorang penari ronggeng diwarnai oleh kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan sosial. Sang Penari memperlihatkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh para tokoh, serta perjuangan cinta yang harus dihadapi dalam konteks politik yang penuh gejolak.

Berasal dari novel Ratih Kumala, film ini menceritakan kisah Jeng Yah, seorang perempuan pejuang dalam dunia bisnis kretek yang dipenuhi dengan stereotip patriarki. Kisahnya yang penuh perjuangan dan keberanian menjadi inspirasi bagi banyak penonton.

Jeng Yah, anak pemilik pabrik kretek, harus melawan norma patriarki yang melarang perempuan masuk ke dalam ruang produksi saus kretek. Film ini menggambarkan perjuangan Jeng Yah untuk mematahkan stereotip dan mencapai keberhasilan dalam bisnis kreteknya, meskipun harus menghadapi tragedi dan pengkhianatan dari orang yang dicintainya.

Menyaksikan adaptasi film dari novel menjadi pengalaman yang membawa kita lebih dekat dengan cerita-cerita yang telah kita nikmati dalam bentuk tulisan. Dari keindahan kata-kata hingga gambaran visual yang menggugah, film-film ini membuktikan bahwa ketika dua dunia bertemu, keajaiban tercipta.

Mari terus mendukung dan menikmati keindahan sastra dan perfilman yang memperkaya dunia imajinasi kita. Selamat menikmati perjalanan visual ini!

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi Izzulhaq

Apa yang biasanya kalian lakukan sebelum mengunjungi suatu tempat untuk pertama kali? Biasanya untuk kebanyakan orang, mereka akan mencari informasi terlebih dahulu terkait tempat yang akan dikunjungi. Dengan berbekal informasi yang cukup mengenai tempat tersebut, maka kita tentunya juga dapat berkunjung dengan lebih nyaman. Nah jika kalian tertarik untuk mengunjungi Perpustakaan Jakarta, mari simak beberapa hal yang perlu kalian ketahui agar kalian dapat berkunjung dengan nyaman.

Lokasi

Sebelum berkunjung, tentunya kalian perlu mengetahui di mana lokasi tempat yang ingin kalian kunjungi tersebut. Perpustakaan Jakarta sendiri terletak di Jalan Cikini Raya No. 73, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kalian juga dapat mencari lokasinya melalui bantuan Google Maps untuk menentukan rute yang bisa dilalui untuk sampai ke Perpustakaan Jakarta.

Waktu Kunjungan

Waktu kunjungan menjadi salah satu hal penting yang perlu diketahui sebelum berkunjung ke Perpustakaan Jakarta. Tentu kalian tidak ingin merasa kecewa kan ketika menemukan bahwa perpustakaan telah tutup dikarenakan kalian berkunjung di luar waktu kunjungan? Perpustakaan Jakarta sendiri buka setiap hari kecuali di hari libur nasional, dengan jam operasional 09.00-17.00 untuk hari Senin hingga Kamis, dan jam 09.00-20.00 untuk hari Jumat hingga Minggu.

Registrasi Anggota

Untuk dapat check-in ke Perpustakaan Jakarta, kalian perlu melakukan registrasi akun dengan NIK dan kata sandi. Kalian dapat membuat akun melalui website perpustakaan.jakarta.go.id ataupun melalui aplikasi Jaklitera. Dengan membuat akun anggota, maka kalian juga dapat lebih bebas menikmati segala layanan dan fasilitas yang ada di Perpustakaan Jakarta.

Layanan dan Fasilitas

Perpustakaan Jakarta memiliki layanan peminjaman dan pengembalian buku yang dapat diakses secara luring maupun daring. Para pengunjung juga dapat membaca buku di berbagai spot nyaman yang ada di perpustakaan. Selain itu, Perpustakaan Jakarta juga menyediakan layanan referensi dan informasi serta layanan koleksi digital yang dapat diakses dengan mudah. Kalian juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada seperti WiFi gratis, akses komputer, ruang diskusi, ruang multimedia, dan berbagai fasilitas lainnya.

Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan

Agar lingkungan perpustakaan tetap nyaman dan kondusif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Beberapa di antaranya adalah, pengunjung tidak boleh membawa makanan dan minuman kemasan ke area perpustakaan, pengunjung juga tidak diperkenankan membuat keributan atau suara bising yang dapat mengganggu pengunjung lainnya. Pengunjung diperbolehkan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan dengan baik seperti membaca atau meminjam buku. Pengunjung juga diperbolehkan untuk membawa air mineral asalkan di dalam tumbler.

Itu dia beberapa informasi yang mungkin dapat membantu kalian berkunjung dengan nyaman ke Perpustakaan Jakarta. Kalian juga dapat mengunjungi akun instagram @perpusjkt untuk informasi lainnya, seperti jam operasional atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Perpustakaan Jakarta.

Penulis: Naurah Salsabila

Sebagai salah satu aset publik yang menyediakan berbagai jenis koleksi buku untuk anak-anak hingga dewasa. Perpustakaan Jakarta juga menyediakan berbagai buku edukasi menarik yang dapat meningkatkan minat membaca anak. Apalagi buku-buku edukasi tersebut tentunya juga dapat meningkatkan pengetahuan anak mengenai banyak hal. Berikut beberapa rekomendasi buku edukasi untuk anak yang dapat ditemukan di Perpustakaan Jakarta.

My First Cartoonal Encylope-Bee

“My First Cartoonal Encylope-Bee” yang diterbitkan oleh Pustaka Lebah merupakan koleksi ensiklopedia bergambar yang memiliki topik berbeda di setiap edisinya. Buku ini dikhususkan untuk memberikan berbagai pengetahuan bagi anak-anak dengan visual yang menarik sehingga anak-anak tidak akan bosan membacanya.

Di setiap edisinya, terdapat berbagai topik berbeda yang akan dibahas. Misalnya saja ada edisi Geography yang membahas mengenai keadaan geografi di dunia, bencana alam yang pernah terjadi, atau pun membahas mengenai pemanasan global. Berbagai informasi yang diberikan pun dikemas dengan cerita visual yang menarik juga ditambah dengan berbagai fakta-fakta menarik yang pernah terjadi.

Howtoons: Percobaan yang Asyik, Keren, Kreatif!

“Howtoons: Percobaan yang Asyik, Keren, Kreatif!” yang dikarang oleh Saul, Joost, dan Nick ini merupakan buku komik edukasi yang menceritakan petualangan Celine dan Tucker dalam berkreasi menggunakan benda-benda yang berada di sekitar mereka.

Buku ini dapat mengajarkan anak-anak dalam memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka dan bagaimana cara menggunakannya. Buku ini juga dapat melatih kreativitas serta ide menarik yang dimiliki oleh anak-anak dengan berbagai percobaan yang ada. Namun dengan catatan, membaca buku ini serta melakukan percobaan yang tertera di buku perlu adanya dampingan oleh orang tua.

Mengapa Bagaimana: Olahraga

Anak-anak seringkali memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang dewasa. Seri buku “Mengapa Bagaimana” ini mungkin dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang menarik minat anak-anak yang memiliki berbagai pemikiran menarik. Dalam buku “Mengapa Bagaimana”, terdapat topik yang berbeda di setiap serinya, salah satunya adalah seri mengenai olahraga. Dalam buku ini dirangkum berbagai pertanyaan serta jawaban seputar dunia olahraga yang dikhususkan untuk anak-anak.

Tidak hanya memberikan berbagai pengetahuan menarik mengenai olahraga, buku ini juga dilengkapi berbagai trivia serta visual yang dapat menarik minat membaca anak.

Learn to Draw: The Jungle

Belajar menggambar merupakan salah satu hal yang menarik bagi anak-anak. Dengan belajar menggambar, anak-anak dapat melatih motorik halus. Dalam buku “Learn to Draw: The Jungle” yang ditulis dan diilustrasikan oleh Rosa M. Curto, anak-anak dapat berlatih bagaimana cara menggambar hewan-hewan yang ada di hutan.

Dalam buku ini juga dilengkapi langkah-langkah menggambar yang mudah diikuti oleh anak-anak, tak hanya itu buku ini juga dilengkapi dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Selain cara menggambar, buku ini juga disertai berbagai info mengenai hewan-hewan yang akan mereka gambar.

***

Masa kanak-kanak merupakan fase yang penting bagi pertumbuhan serta perkembangan, dengan banyaknya pilihan buku yang tersedia di Perpustakaan Jakarta anak-anak dapat mengeksplor berbagai jenis buku yang dapat memperluas pengetahuan, memuaskan rasa ingin tahu, serta meningkatkan minat baca mereka. Jadi, jangan ragu untuk mengunjungi Perpustakaan Jakarta bersama anak-anak atau adik Anda, karena membaca buku merupakan salah satu cara yang baik untuk menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama mereka.

Penulis: Naurah Salsabila

Bagi sebagian orang, membaca itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, apalagi dengan banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan membaca. Tetapi, bagi sebagian lainnya, membaca bisa saja menjadi kegiatan yang membosankan, ada yang memang tidak suka membaca, atau memang jenuh kalau harus membaca buku yang isinya terlalu banyak tulisan.

Nah, dengan mengetahui beragam manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan membaca, mungkin saja kalian jadi lebih tertarik untuk memulai kebiasaan membaca. Yuk, simak beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan dari membaca!

Mendapatkan Pengetahuan Baru

Dengan membaca, baik itu buku, artikel, maupun hanya sebuah utas atau postingan di media sosial memungkinkan kalian untuk mendapatkan sebuah informasi. Pengetahuan yang didapatkan dari membaca, tidak melulu harus berupa pengetahuan yang berkaitan dengan akademik, tetapi bisa juga mengenai tren terbaru yang sedang populer saat ini. Bahkan jika yang kalian baca berupa novel atau komik, kalian pun bisa tetap mendapatkan pengetahuan serta wawasan baru mengenai banyak hal seperti trivia ataupun mengenai sifat moral dari karakter fiksi yang baru saja kalian baca.

Meningkatkan Fokus dan Daya Ingat

Siapa di antara kalian yang sering melakukan kegiatan secara multitasking? Padahal terlalu sering memusatkan perhatian pada beberapa hal dalam satu waktu itu tidak baik karena dapat berpengaruh pada pertahanan memori serta daya ingat. Nah, dengan membaca, kalian dilatih untuk tetap fokus pada suatu hal dalam satu waktu. Sehingga perhatian kalian tidak akan terbagi untuk hal lainnya dan hanya fokus pada bacaan yang sedang kalian baca.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Beckman Institute, ditemukan bahwa dengan membaca dapat meningkatkan keterampilan memori serta daya ingat. Misalnya saja dengan membaca suatu buku, membuat kalian perlu mengingat apa yang ada atau sudah terjadi di bab-bab sebelumnya dan memahami cerita yang sedang berlangsung. Sehingga dengan sering membaca kalian dapat melatih kemampuan kalian dalam mengingat sesuatu.

Mengurangi Stress

Membaca terkadang membuat seseorang tenggelam dalam dunia yang dibacanya dan membuatnya dapat lepas dari kekhawatiran yang sedang dipikirkannya. Dengan membaca, kalian juga dapat mengurangi tekanan darah, detak jantung, dan perasaan ketidaknyamanan sehingga membuat tubuh kalian dapat lebih relaks.

Menikmati Hiburan

Jika kalian mau memulai kebiasaan membaca, kalian tidak harus memulai dari suatu bacaan yang serius dengan bahasa yang sulit dipahami. Kalian bisa saja mulai membaca dari bacaan yang ringan karena ingin mendapatkan hiburan. Misalnya saja dengan membaca bacaan fiksi, atau membaca buku dengan genre komedi? Karena membaca tidak selalu berkaitan dengan kegiatan yang serius dan membosankan, nyatanya dengan membaca pun kalian bisa merasa terhibur.

Itu dia beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan dari membaca. Mungkin setelah mengetahui manfaat dari membaca kalian bisa saja jadi lebih tertarik untuk mulai membangun kebiasaan membaca. Membangun suatu kebiasaan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, maka dari itu kalian bisa mulai dengan bacaan yang ringan atau bacaan dengan topik yang menarik minat kalian. Mencoba untuk selalu membaca setiap harinya walau itu hanya sekadar satu halaman atau bahkan satu paragraf. Lalu memilih tempat yang nyaman untuk membaca juga dapat membantu kalian loh, misalnya saja dengan mengunjungi Perpustakaan Jakarta yang telah menyediakan beragam jenis buku juga ruang baca yang nyaman. Hal tersebut tentunya dapat memudahkan kalian untuk mengakses ke berbagai jenis bacaan yang ada sehingga kalian bisa memilih bacaan sesuai dengan keinginan.

Jadi, tunggu apalagi?

Yuk mulai bangun kebiasaan membaca!

Penulis: Naurah Salsabila

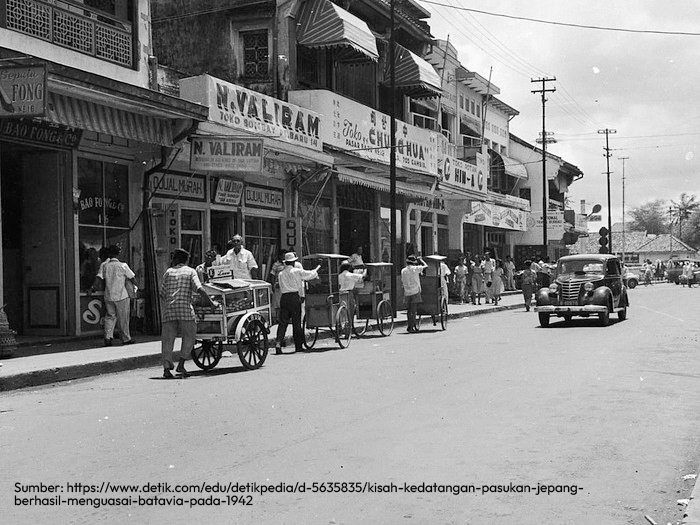

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Penyerbuan Jepang ke wilayah Indonesia dilakukan setelah Jepang berhasil menguasai Burma, Philipina, dan Malaya (Notosusanto, 1979:17-20; Sopandi, 1996:26). Setelah pendaratan tentara Jepang pada tanggal 5 Maret 1942, Belanda mendeklarasikan Ibukota Batavia sebagai “kota terbuka” yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda (Kartodirdjo et al, 1975:2; Sopandi, 1996:26).

Batavia sebagai salah satu pusat administrasi yang digunakan pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, menjadi wilayah utama yang diincar oleh Jepang. Setelah Jepang berhasil merebut wilayah Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 yang dilakukan mendadak membuat semua orang tidak berkutik, bahkan walikota Batavia saat itu masih menggunakan baju tidurnya diarak melalui jalan-jalan kota menuju penjara utama di Glodok karena tidak mau menandatangani pernyataan kesetiaan pada Jepang.

Pemerintah militer Jepang yang dalam beberapa hari segera menetapkan nama Jakarta menggantikan Batavia. Patung Jan Pieterszoon Coen segera dihancurkan, jalan-jalan dengan nama-nama eropa diubah menjadi nama Jepang, semua penanda dan iklan dalam bahasa Belanda harus diganti dengan nama Jepang atau Indonesia, bahasa yang diperbolehkan hanya bahasa Jepang dan Indonesia. Mereka orang-orang eropa yang tersisa di Batavia disekap dan dipenjarakan. Cara ini bukan tanpa maksud, itu merupakan bagian dari cara Jepang memperoleh simpati bangsa Indonesia tetapi juga merupakan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia untuk menggantikan semua yang berbau Eropa/Belanda.

| Gambar 6.1 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2602 Tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah |

| Gambar 6.2 - Maklumat Tentang Perubahan Nama Batavia Menjadi Djakarta |

Pemerintahan militer Jepang kemudian mengambil alih seluruh administrasi pemerintahan dan keamanan sampai ke tingkat kampung (DKI Jakarta, 1942). Wilayah bekas Hindia-Belanda selanjutnya dibagi atas tiga daerah pemerintahan milliter, yaitu:

1) Pemerintahan militer Angkatan darat (Tentara kedua puluh lima) memerintah di daerah Sumatera, berpusat di Bukit Barisan.

2) Pemerintahan militer Angkatan darat (Tentara keenambelas) memerintah di Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta.

3) Pemerintahan militer Angkatan laut (Armada selatan kedua) untuk daerah-daerah yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Barat, berpusat di

Makassar.

Pada masa pendudukan Jepang di pulau Jawa dan Madura daerah yang disebut provinsi seperti provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dihapus (ditiadakan). Pada tanggal 8 Agustus 1942 di seluruh pulau Jawa dan Madura dibentuk 17 (tujuh belas) daerah pemerintahan Shu dan Syuu yang diperintah oleh Syuchokan atau Syuucokan. Kekuasaan Syuchokan atau Syuucokan sama dengan Gubernur akan tetapi luas wilayah kekuasaannya sama dengan keresidenan pada zaman penjajahan Belanda. Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsu Syi (Kotapradja Istimewa). Maksud perubahan struktur pemerintahan ialah: pertama, Jepang ingin membuat system pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan adat istiadat asal. Kedua, untuk menyatukan susunan tata pemerintahan daerah, agar rancangan-rancanngan yang diadakan oleh pucuk pimpinan balatentara dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh Jawa dan Madura.

Pada 22 Agustus 1945 Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA dan HEIHO. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan. Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Penulis & Editor : Tim Publikasi Kearsipan

Sumber :

Sopandi, Andi. Triono. Hamluddin. (2019). Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari Masa Ke Masa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Wikipedia.com. 31 Oktober 2023. Pendudukan Jepang di Wilayah Hindia Belanda. Diakses pada 20 November 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan_Jepang_di_wilayah_Hindia_Belanda

Kumparan.com. 24 Februari 2017. Reorganisasi Batavia Awal Pendudukan Jepang. Diakses pada 20 November 2023, dari https://kumparan.com/potongan-nostalgia/reorganisasi-batavia-awal-pendudukan-jepang

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Setiap tahun, tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional, sebuah momen untuk menghargai dan merayakan kontribusi besar para guru dalam membentuk masa depan generasi. Pada hari yang spesial ini, mari kita refleksikan peran penting guru dalam merancang transformasi pendidikan.

Sebagai bagian dari penghormatan ini, mari kita fokus pada inovasi pendidikan di lingkungan Perpustakaan Jakarta yang menarik, tempat di mana pendidikan terjadi di luar batas kelas.

Perpustakaan bukan lagi hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pendidikan yang beragam. Perpustakaan Jakarta menjadi contoh nyata bagaimana peran guru tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga meluas ke ruang pembelajaran alternatif.

Melalui adanya berbagai kegiatan seperti kelas bahasa isyarat, workshop menulis, workshop puisi, kelas dongeng anak, dan kelas-kelas lainnya, perpustakaan ini membuka pintu untuk pembelajaran yang lebih luas dan beragam.

Salah satu kegiatan menarik yang pernah diadakan di Perpustakaan Jakarta adalah kelas bahasa isyarat. Inisiatif ini membawa pemahaman tentang keanekaragaman komunikasi dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memahami pentingnya inklusi. Guru-guru yang mengelola kelas ini tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga agen perubahan dalam memperluas pemahaman tentang komunikasi di antara generasi muda.

Melalui workshop menulis dan puisi, Perpustakaan Jakarta membuka peluang bagi siswa dan masyarakat umum untuk mengasah kreativitas dan ekspresi diri mereka. Guru-guru yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya berbagi pengetahuan mereka tetapi juga menginspirasi para peserta untuk mengeksplorasi potensi kreatif mereka.

Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendorong pengembangan bakat dan kecerdasan berbagai peserta.

Pentingnya literasi sejak dini tidak dapat diabaikan, dan kelas dongeng anak di Perpustakaan Jakarta Cikini merupakan langkah nyata untuk mencapai tujuan ini. Guru-guru yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya membacakan cerita kepada anak-anak tetapi juga membangun dasar penting dalam perkembangan literasi mereka.

Melalui pengalaman yang menarik dan mendidik, guru-guru ini menjadi pionir dalam membentuk generasi yang mencintai membaca dan memiliki kemampuan bahasa yang kuat.

Perpustakaan Jakarta menjadi model inspiratif tentang bagaimana peran guru dapat melampaui dinding kelas. Guru-guru di sini tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi katalisator perubahan dalam pendidikan. Mereka membimbing, menginspirasi, dan menciptakan peluang untuk pembelajaran yang lebih luas dan beragam.

Penting untuk diingat bahwa guru bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga pemandu dan teladan. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan di luar kelas, guru dapat membantu membentuk karakter, membangun keterampilan kritis, dan mengembangkan potensi penuh setiap individu.

Hari Guru Nasional menjadi kesempatan bagi kita semua untuk merayakan peran guru dalam mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Melalui inisiatif-inisiatif seperti yang terlihat di Perpustakaan Jakarta, kita dapat memastikan bahwa guru tidak hanya menjadi pelaku utama di dalam kelas tetapi juga agen perubahan dalam mengarahkan transformasi pendidikan.

Mari bersama-sama menghargai guru dan terlibat dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih cemerlang.

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi

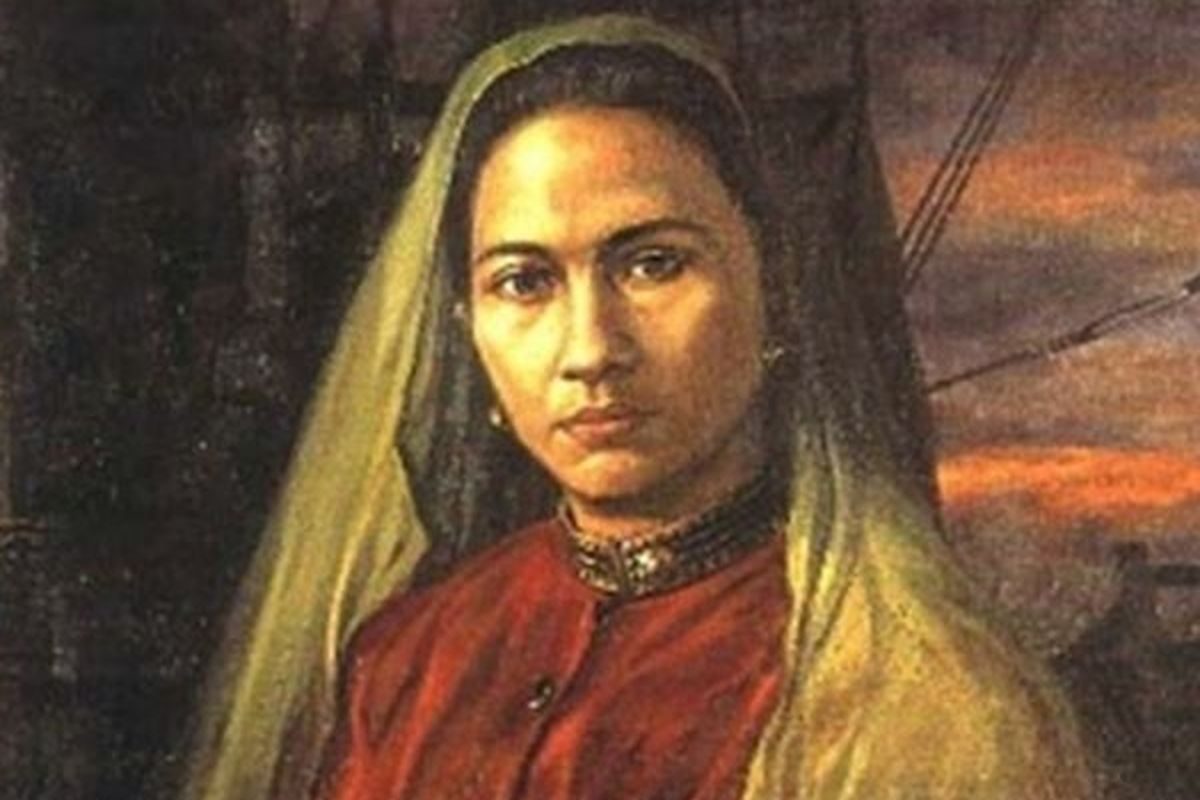

DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Menjadi momentum penting yang mengingatkan kita akan perjuangan para tokoh pahlawan yang berjasa bagi bangsa. Dalam sorotan peringatan ini, mari kita kenali lebih dekat beberapa pahlawan perempuan yang dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa dan kaumnya. Mereka adalah sosok-sosok yang tak kenal lelah dan berjasa besar bagi Indonesia yang merdeka.

Pertama, kita mengenang Laksamana Malahayati, pejuang asal Kesultanan Aceh. Lahir di Aceh Besar pada tahun 1550, Malahayati memimpin pasukan Inong Balee yang terdiri dari janda-janda pahlawan yang telah syahid. Mereka melawan kapal dan benteng Belanda, bahkan berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada peristiwa bersejarah pada 11 September 1599. Malahayati gugur pada tahun 1615 ketika melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis.

Dari Aceh juga lahir seorang pejuang perempuan bernama Cut Nyak Meutia. Awalnya, ia bersama suaminya, Teuku Muhammad, melawan Belanda. Namun, setelah suaminya gugur pada tahun 1905, Cut Nyak Meutia kemudian melanjutkan perjuangan bersama Pang Nanggroe, yang kemudian gugur pada 26 September 1910. Cut Nyak Meutia terus berjuang, namun takdir berkata lain, dan gugur pada 24 Oktober 1910.

R.A Kartini, lahir di Jepara pada tahun 1879, dikenal sebagai perintis pendidikan untuk perempuan di Indonesia. Melalui surat-suratnya, beliau mengkritik budaya Jawa yang menghambat perkembangan perempuan. Hari kelahirannya, 21 April, kini dijadikan sebagai Hari Kartini untuk memperingati perjuangan Kartini dalam memajukan pendidikan perempuan di Indonesia.

Dewi Sartika, lahir di Jawa Barat, mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan kaum perempuan. Ia mendirikan Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Kaoetamaan Istri dan kemudian Sekolah Raden Dewi. Atas dedikasinya, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje-Nassau dan diakui sebagai Pahlawan Nasional pada 1 Desember 1966.

Dari Purwodadi, Jawa Tengah, lahir seorang pahlawan perempuan bernama Nyi Ageng Serang. Melibatkan diri dalam perlawanan melawan penjajah Belanda, Nyi Ageng Serang tetap memimpin pasukannya di usia 73 tahun, bahkan setelah kehilangan ayah, kakak, dan suami. Semangat juangnya membuatnya diakui oleh Pangeran Diponegoro sebagai salah satu penasihatnya.

Martha Christina Tiahahu lahir di Desa Abubu, Pulau Nusalaut, pada 4 Januari 1800. Sejak usia 17 tahun, ia telah menunjukkan keberaniannya dengan mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tak hanya berjuang di medan pertempuran, Martha Christina Tiahahu juga menjadi sumber semangat bagi kaum perempuan, mengajak mereka untuk turut membantu para pejuang laki-laki di garis depan.

Mengenang jasa-jasa pahlawan perempuan merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan mereka dalam membela tanah air. Kisah heroik mereka patut diabadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda. Mari hargai peran besar para pahlawan perempuan Indonesia yang telah mengukir sejarah kemerdekaan.

Penulis: Afifa Marwah

Editor: Brilliant Dwi Izzulhaq